令和6年度総会が開催されました

5月26日(日)11時から天神ビル11階会議室で令和6年度総会が開催されました。

総会員数264名(内賛助会員56名)の内、出席会員53名、委任状提出会員122名の合計175名で、総会員数の1/2以上となって総会が成立しました。

国歌斉唱に続いて昨年度亡くなられた会員2名(小川義晴様、瀧口宗芳様)のご冥福を祈り1分間の黙祷。毛屋副会長が開会を宣言した後、山崎会長の挨拶があった。

山崎会長挨拶の趣旨は、本日の総会開催に際しご出席の皆さまに御礼を申し上げます。当会発足当時からもいろいろ活動して来ましたが、今年も本日の3号議案にもあるように活動をするに際し、昨年の総会でご賛同いただいた会費の値上げをすることで皆様にはご負担をお掛けするのを心苦しく思っております。ひとえに文化の振興活動を活発にやりたいとの思いであり、郷土発展のため皆様には今年もよろしくお願い申し上げます。

議案は理事会案通り全ての議案が承認された。

毛屋副会長は、基本計画案について今年も長政公の法要や、黒田家と関係の深い神社大祭の参詣等藤香会の事業を着実に執り行いたいとの表明があった。

「福岡城復元の検討に対する協議会」が福岡商工会議所の提言により発足し、当会も協力する事になっているが、まだ始まったばかりで天守閣があったということになれば、また議論が進んで行くことになろうとの説明があった。

その後、大島泰治監事が令和5年度をもって役員を退任された。長年にわたって理事を勤められ、また監事として本会の業務執行状況、会計処理について適切な指摘をいただき、本会の発展に尽力して来られました。忠之公ご法要の折には、講話で忠之公の生い立ちなどを語っていただきました。

また会員で褒章を受けられた博多織工業組合理事長の原田昌行さん、囲碁ボランティアの松村緑さん(緑綬褒章)に花束を贈呈しました。

人事は次の通りです。

会長:山崎拓

副会長:毛屋嘉明

事務局 局長:田島満行

松尾等

理事 (総務) 西田経敏 栗山順子

(研修) 田中崇和 吉田征則

(広報) 天本孝久 中村照久

(会計) 郡 基博 秦 紀子

因幡敏幸 岳康宏 徳永良子

森 純子 村山由美 関 賢二(新)

監事 馬頭徹夫 田中雅美

総会終了後に占部賢志さんの「ふるさと歴史余話」と題して講話がありました。

いくつかのお話が纏められていますが、その中に戊辰戦争の時に福岡藩は秋田藩と共に庄内藩と戦いました。その渦中に戦死した人たちはその地に葬られ、以来毎年敵味方にかかわらず慰霊が行われて、福岡にも案内が来たが、誰も参列した人はいないとのこと。

奥羽列藩同盟の人たちが敵方であった福岡藩の戦死者を弔っていることを知り、法要には参列すべきだと思うと話されました。

日本人は、死ねばみんな仏さま、神さまになり、それを生きた人たちが祀るという精神構造がある。知らなかったこととは言え、弔ってくれている人たちに感謝すべき感銘の深い講話であった。

如水公の第421回御忌法要が執り行われました

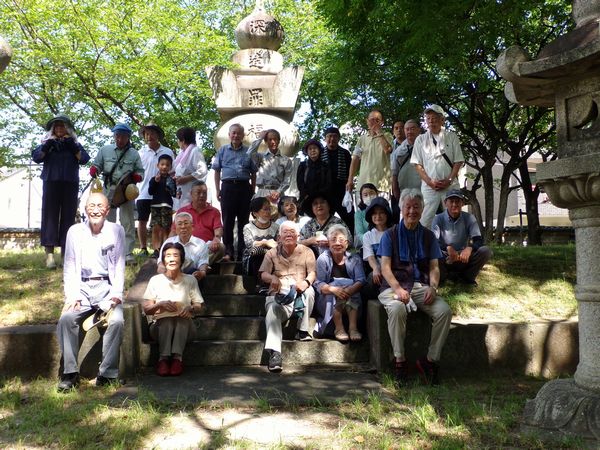

如水公の命日の3月20日、墓所のある崇福寺で第16代当主長高様ご夫妻のご臨席のもとで第421回御忌法要が会員55名が参列して執り行われました。

この日は日差しはあるものの寒の戻りの寒い中でしたが、本堂での法要の後、裏手にある黒田家墓所の如水公の墓前に会員が集合し、僧侶の読経の中、全員で焼香をいたしました。

なお、法要に先立つ3月17日(日)、理事ほか会員30名で墓所の清掃を行ないました。この日は霧雨の小寒い天気でしたが、皆さんの協力のおかげで墓所がきれいになりました。

忠之公の第371回御忌法要が執り行われました

2代藩主忠之公の命日の2月12日、墓所のある東長蜜寺で第16代当主長高様ご臨席のもと、山崎会長以下会員47名が参列して、藤田老師の読経の中、会員が焼香して執り行われました。

東長寺には2代藩主のほか3代藩主光之公、8代藩主治髙公が眠っておられ、例年、法要はこの御三方の霊を弔うために執り行われています。

長高様はご挨拶の中で、長政公は福岡の街を作ったが、忠之公は福岡の街の発展に尽力したと述べられました。

なお、法要終了後は博多芙蓉にて会員50名の参加で、直会として長高様歓迎の懇親会が行われました。

藤香会だより(36号)

文化講演会が開催されました

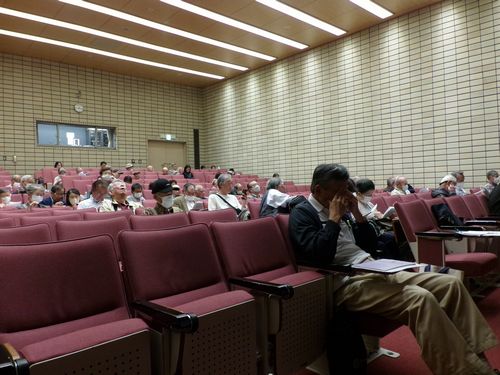

11月3日文化の日に毎年恒例の文化講演会を福岡市博物館で開催しました。

山崎会長は、100名にならんとする出席者に出席のお礼とともに長政公の没後400年を記念する行事に協力いただいたことにお礼を申し述べられれ、この講演会が記念行事の最後になることを挨拶の中で述べられました。

講師は昨年に引き続き博物館学芸員の高山英朗係長で、演題は「筑前入国後の黒田長政」でした。

長政の行跡を3つの視点から、主として「黒田家文書」、「新訂黒田家譜」の古文書の説明を取り上げながらの説明でした。

1つ目の福岡城と城下町の建設では、城地の選定の経緯、天守の造営が当時の手紙を基に説明され、柱を立て棟上げを指示する記述などから天守があったのではと断定はしなくとも想定されていました。

2つ目の幕府との関係では、長政の正室を離縁して家康の養女(実保科正直女)を正室に迎えたこと。江戸城はじめ幕府の城普請のために尽力したこと。大坂冬の陣に参加を許されず江戸に留め置かれたことから起請文を幕府重臣の本多正信に出したことや率先して江戸に妻子を住まわせたことなど、謀反を疑われる行動を一切排除したこと。

そして最後に黒田家の安泰と繁栄を願って忠之への書状や遺言が説明された。

長政公400年祭が光雲神社で挙行されました

10月7日、福岡藩の鼻祖(びそ)如水公と初代藩主長政公を祀る光雲神社で長政公400年祭が挙行されました。

16代当主長高様ご夫妻をはじめ藤香会山崎会長も参列され、玉串を奉奠されました。

終了後は、寺田蝶美さんの筑前琵琶「藤巴」が奏され、柳生新陰流荒津会の演武、飯盛神社の方々の弓が披露されました。

ほら貝の鳴り響く音がこだまする中、鏑矢の初射、7人が的に向かって一斉に射る7人射も圧巻でした。

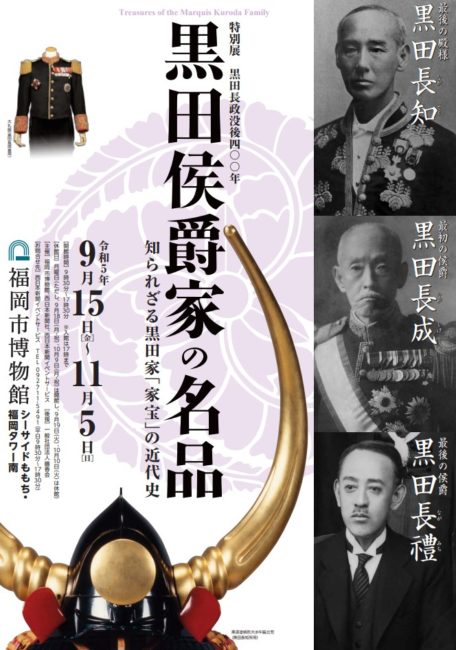

「黒田侯爵家の名品」展が開催されます

長政公没後400年を記念する「黒田侯爵家の名品」展が福岡市博物館で開催されます。本会は後援を行なっております。

日時 令和5年9月15日(金)~ 令和5年11月5日(日)

場所 福岡市博物館(福岡市早良区百道浜3-1-1

観覧料 一般 1,600円(1,400円)

高大生 1,200円(1,000円)

小中生 500円( 300円)

( )は20名以上の団体料金

この特別展示にともなって、

開催記念講演会「明治の殿様 ~近代化を支え、人材を育て、文化を支える~」と題して有馬学館長の講演があります。

日時 令和5年9月16日(土) 13時30分~15時

本展観覧券又は半券が必要です。

関連講座として「黒田侯爵家の家宝」と題して野島義敬学芸員が講演を行ないます。

日時 令和5年10月15日(日) 13時30分~15時

本展観覧券又は半券が必要です。

また、毎週水曜日(14時~15時)には担当学芸員のよる「黒田侯爵家の名品」ギャラリートークが行われます。

本展入場者が対象です。

いずれも申し込みは不要です。

案内チラシの詳細ダウンロードはこちらから

長政公の法要が執り行われました

没後満400年にあたる命日の8月4日、長政公の法要が崇福寺本堂と黒田家墓所で執り行われました。

過酷なまでの暑さの中、長高様はじめ44名の会員が参列しました。

崇福寺住職明永啓道老師の般若心経にはじまる読経の中、長高様、山崎会長から会員の焼香が滞りなく終わり、若いお坊さんの表白で本堂での法要を終了しました。続いて黒田家墓所に場所を移して参列者全員が焼香を行なって菩提を弔いました。

黒田家墓所を清掃しました

梅雨が明け、気温も高くなった7月30日(日)、崇福寺境内にある黒田家墓所を藤香会の会員およそ30名で清掃をしました。

事前に福岡市で高く伸びた草は切られており、当日は散らばった枯れ木や枯れ草を塀際に集める作業や墓石前の水盤をきれいにする作業が主となりました。

柳生新陰流の柳心会の皆さまには毎回協力を頂いており、今年も参加していただきました。ありがとうございました。

10時頃には滞りなくきれいになって、8月4日の長政公の401回御忌の法要を迎えられます。