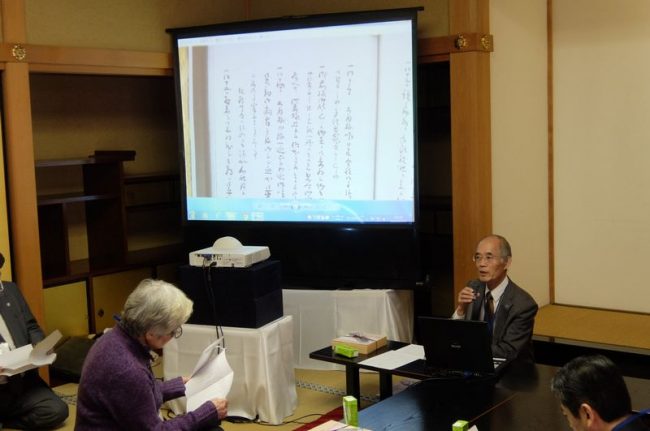

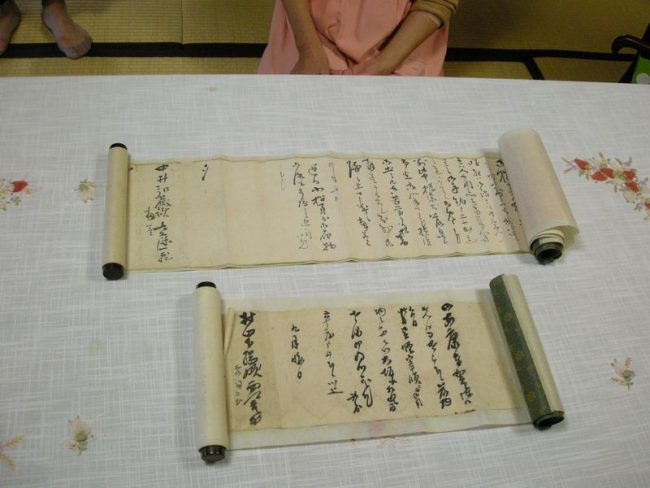

恒例の歴史勉強会は太宰府天満宮禰宜であり天満宮文化研究所の主管を務められます味酒安則(みさけ やすのり)さんに「黒田長溥と明治維新」という題で講演をいただきました。

9月14日(金)福岡市博物館に80名の会員と一般の人が、ユーモアを交えた味酒先生の講話に引き込まれました。

旧福岡藩第11代藩主である黒田長溥公は、薩摩藩の島津重豪公の第9男として江戸の藩邸で生まれ、幼少を島津斉彬公と過ごしました。福岡藩の第10代藩主斉清公も重豪公もともに蘭癖大名と知られていますが、その他に両公とも眼疾であり、筑前志免にいた眼科医に診てもらっており非常に仲が良かったということです。重豪公はその折太宰府天満宮に参詣して太刀を奉納されました。そんな縁もあって9男の長溥公が福岡藩に養子となって来られたのではないか。

長溥公は石炭を製塩のために使う方法を考え、製造元の博多商人は軍艦を輸入して藩に献納するほどでした。そのほか西洋式調練の実施、疱瘡・コレラの特効薬など新しい技術を取り入れ、実父、養父にも劣らぬ蘭癖ぶりを発揮しました。また学問にも力を注ぎ、長崎へ留学生を派遣し、福岡には医学校である賛生館を設立しました。

政治的には長溥公は大攘夷で富国強兵を先に行ってその後欧米に対抗すべきととの考えでした。第1次長州征伐に際しては、長州と幕府の周旋に動き、幕府解兵を実現させた。

また長州に亡命していた5卿を幕府移送や5名を各藩預けとなっていたものを太宰府にまとめて引き受けるなどが特筆されます。

福岡藩論は勤王派と公武合体派とで揺れており、慶応元年の乙丑の獄と呼ばれる政治変革では、多くの筑前勤王党の人びとが切腹・斬首・謹慎に遭いました。長溥公は難しい選択を迫られています。

明治維新後は、第12代藩主長知公が贋札事件により藩知事罷免、東京への移転がありましたが、明治天皇の溜池邸への御幸などがあって名誉が回復されました。

勉強会案内板

勉強会案内板

講演される味酒安則先生

講演される味酒安則先生

参加された会員・一般の聴衆

参加された会員・一般の聴衆